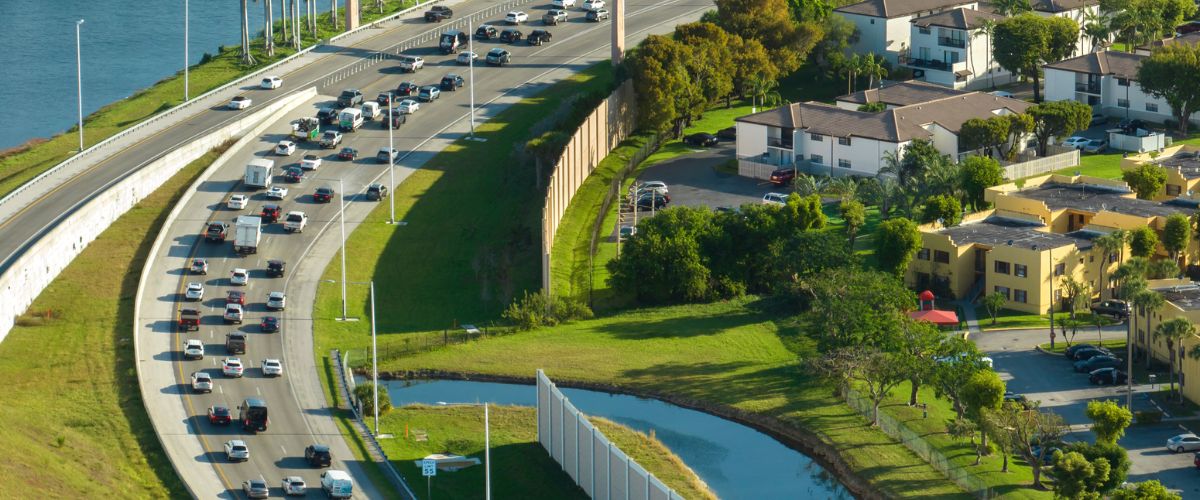

Le 1er décembre 2024, le gouvernement du Québec a mis en place un nouveau cadre normatif visant à atténuer les nuisances sonores et à réduire les risques liés aux activités humaines, notamment dans les secteurs du transport routier, ferroviaire et aérien, ainsi qu’aux sources fixes de bruit.

Dans ce contexte, en mars 2025, le Ministère des Transports et de la Mobilité Durable (MTMD) a publié une nouvelle Politique de gestion du bruit routier. Cette mise à jour de la politique en vigueur depuis 1999 renforce les objectifs de réduction du bruit et modifie l’approche que les MRC devront adopter dans leur Schéma d’Aménagement Urbain. Plus de détails dans cet article.

Télécharger la fiche pratique

de la nouvelle politique du MTMD sur la gestion du bruit routier

Télécharger la fiche pratique Bruit routier, un durcissement des cibles de bruit lié au changement d’indice

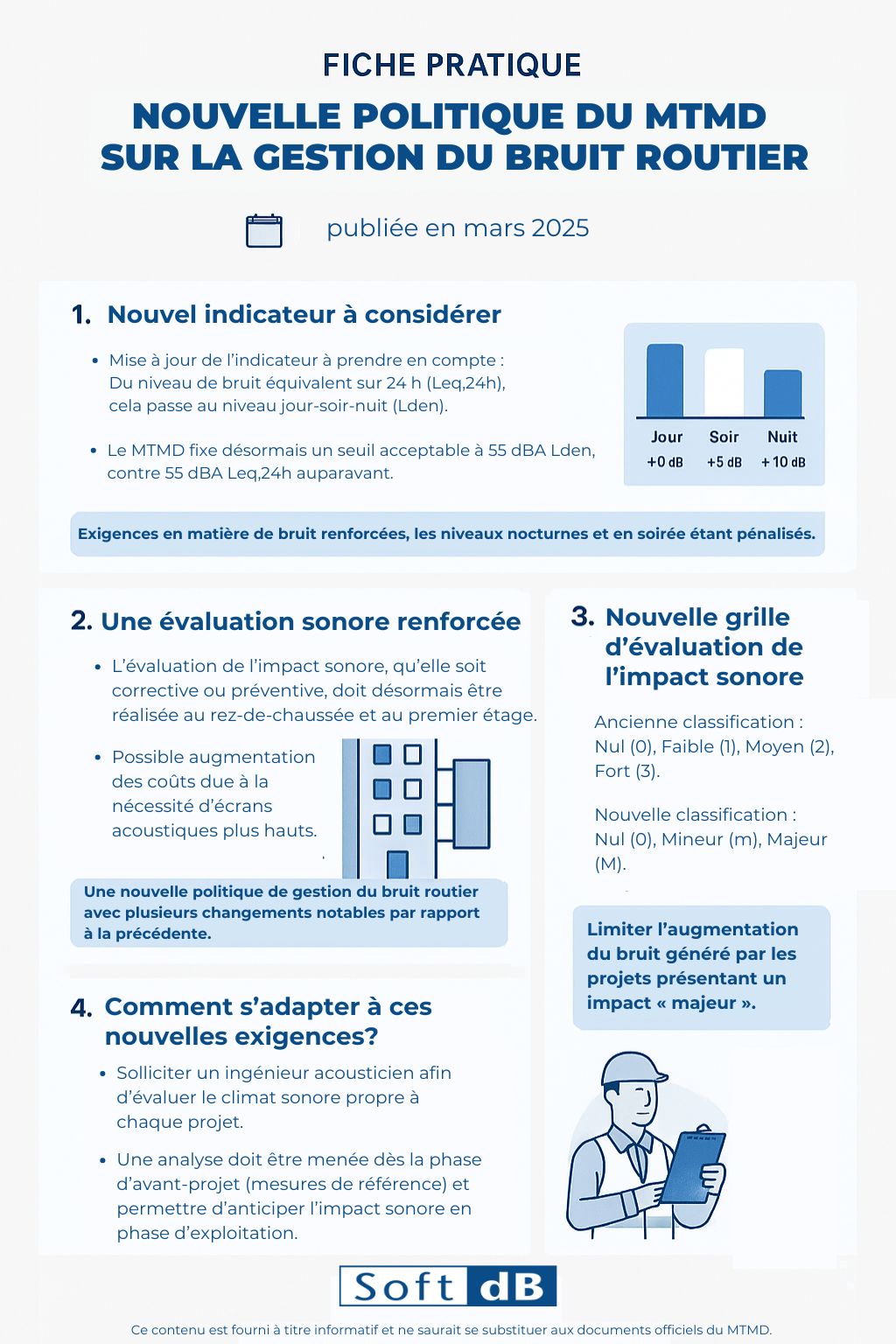

Le principal changement observé dans cette mise à jour concerne l’indicateur acoustique utilisé pour évaluer le niveau sonore.

Jusqu’à présent, la politique s’appuyait sur le niveau de bruit équivalent sur 24 h (Leq,24h), qui représente le niveau sonore moyen sur une période de 24 heures. Désormais, l’indicateur à considérer est le niveau jour-soir-nuit (Lden).

Le Lden est également une moyenne sur 24 h, mais il intègre trois périodes distinctes: jour (Ld), soirée (Le) et nuit (Ln). Afin de mieux refléter la sensibilité accrue au bruit en soirée et la nuit, ces périodes sont pondérées respectivement de +5 et +10 dB.

Avec ce changement, le MTMD fixe désormais un seuil acceptable à 55 dBA Lden, contre 55 dBA Leq,24h auparavant. Cette modification renforce les exigences en matière de bruit, les niveaux nocturnes et en soirée étant pénalisés.

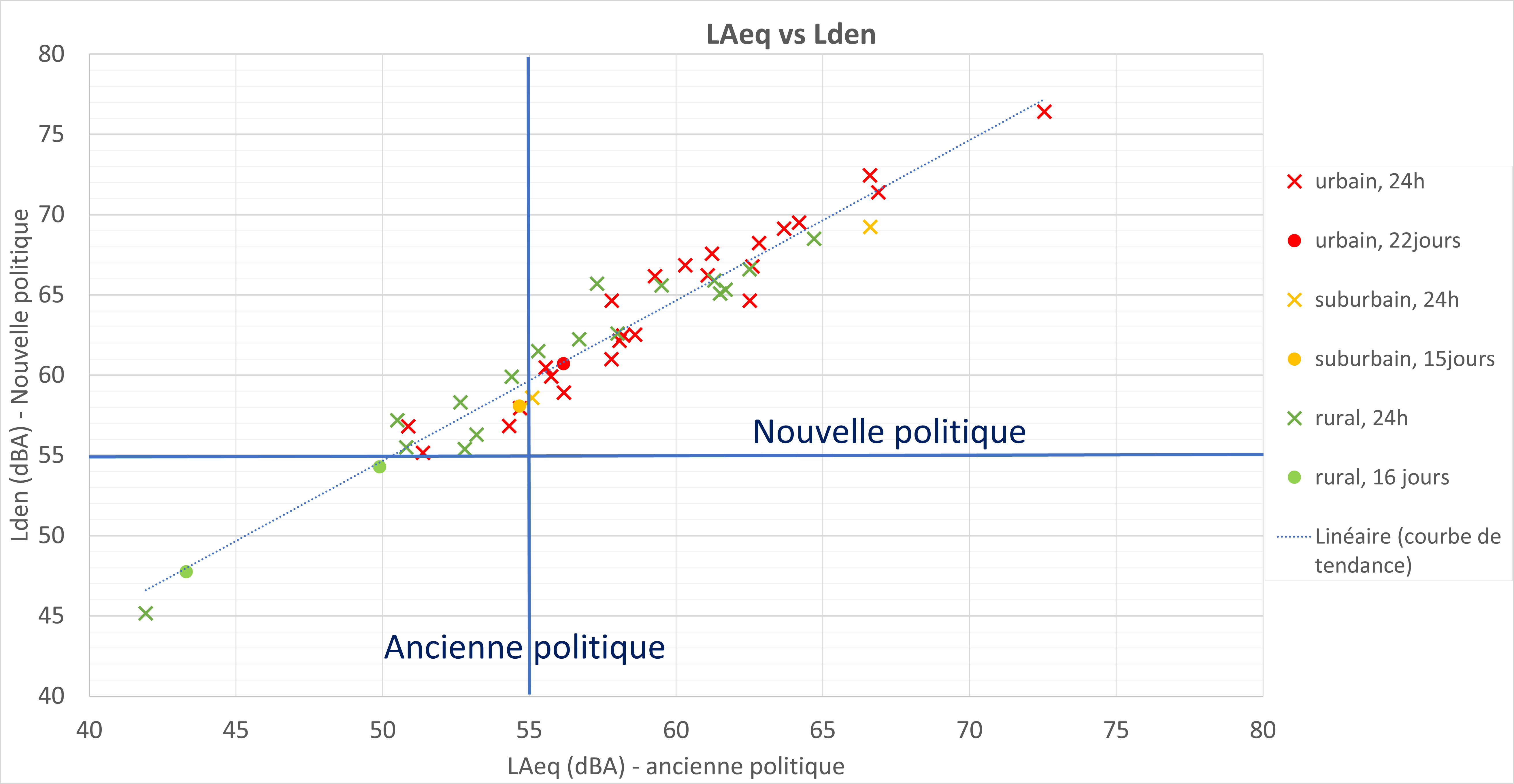

Le graphique ci-dessous compare les indicateurs Leq,24h et Lden sur divers projets de bruit routier réalisés par Soft dB.

La courbe de tendance révèle que, si certains projets respectaient les anciennes limites du MTMD (moins de 55 dBA Leq,24h), la quasi-totalité ne serait plus conforme aux nouvelles recommandations.

Nouvelle politique de gestion du bruit routier: Modifications importantes

Cette nouvelle politique de gestion du bruit routier introduit également plusieurs changements notables par rapport à la précédente.

L’évaluation de l’impact sonore, qu’elle soit corrective ou préventive, doit désormais être réalisée au rez-de-chaussée et au premier étage. Cette évaluation au premier étage nécessitera, si besoin, la mise en place de mesures d’atténuation afin de réduire le bruit à tous les niveaux. Ces ajustements pourraient entraîner une hausse des coûts, notamment en raison de la nécessité d’écrans acoustiques plus hauts.

Enfin, la grille d’évaluation de l’impact sonore a été mise à jour, avec une modification des indices d’évaluation. Auparavant, les impacts étaient classés comme suit:

| Auparavant, les impacts étaient classés comme suit: | Désormais, les seuils d’impact sont les suivants: |

|---|---|

|

Nul (0) si aucune augmentation n’était relevée ; |

Nul (0) ; |

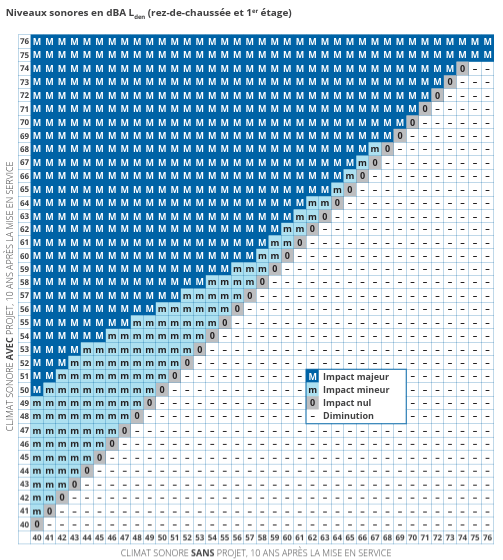

La principale différence entre les deux politiques concerne l’évaluation de l’impact des projets dans des environnements sonores calmes.

Par exemple, selon la nouvelle politique du MTMD, un projet qui fait passer un environnement sonore de 41 dBA Lden à 53 dBA Lden sera désormais classé en impact majeur (M). Avec l’ancienne politique, un niveau sonore projeté inférieur à 55 dBA Leq,24h était simplement considéré comme un impact faible (1).

Source de l'image: Annexe 1.1 du document "Politique de gestion du bruit routier" du MTMD

Impact sur les différents acteurs

Cette nouvelle politique vise à limiter l’augmentation du bruit générée par les projets présentant un impact « majeur ». Comme le précise la politique: « Les impacts sonores mineurs ne feront l’objet d’aucune intervention ».

Les MRC, quant à elles, doivent « prévoir des mesures d’occupation du sol ou d’atténuation afin d’encadrer les usages sensibles à proximité des sources de bruit existantes et projetées ». De son côté, le MTMD s’engage à intégrer l’impact sonore dans tous ses projets routiers susceptibles de modifier le climat acoustique des zones sensibles riveraines.

Comment s’adapter à ces nouvelles exigences?

La première étape consiste à solliciter un ingénieur acousticien afin d’évaluer le climat sonore propre à chaque projet.

Contacter nos ingénieurs acousticiens

Cette analyse doit être menée dès la phase d’avant-projet (mesures de référence) et permettre d’anticiper l’impact sonore en phase d’exploitation. Elle permettra d’identifier les mesures d’atténuation nécessaires pour se conformer aux nouvelles exigences sonores, aussi bien au rez-de-chaussée qu’au premier étage.

Le rôle de l’ingénieur acousticien sera crucial: ses recommandations, notamment concernant les écrans anti-bruit, devront être précises et efficaces afin d’optimiser les coûts des mesures d’atténuation.

Ce contenu est fourni à titre informatif et ne saurait se substituer aux documents officiels du MTMD.